硬筆書写検定1級に受かるまで

ただいま硬筆書写検定準1級。いつかは1級を取りたいです。競書誌「ペンの光」での練習やら、好きなことをまったりぐだぐだと書いてます。

【硬筆書写検定2級】実技 第六問(掲示)対策

- 2015/06/08 (Mon)

- 硬筆書写検定2級 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

検定の実技についての記事は、今日で最終回です

最後は第六問、掲示(ポスター)の問題です。

2級の場合、横書き数行を体裁よく書く…というものですが、ここ3年の過去問を見ると、7行がほとんどですが、21日の出題がどうなるかはわかりません。

筆記具は油性マーカー・耐水性顔料マーカー指定です。

(画像は日本書写技能検定協会のサイトからお借りしました)

こういうものか、線の強弱がつけられるコピックシリーズが、用具の選択肢になると思います。わたしは「コピック チャオ」というのを使いますが、予備としてマッキーなども持って行きます。

割り付けで使うので、えんぴつ・消しゴムも必要です。

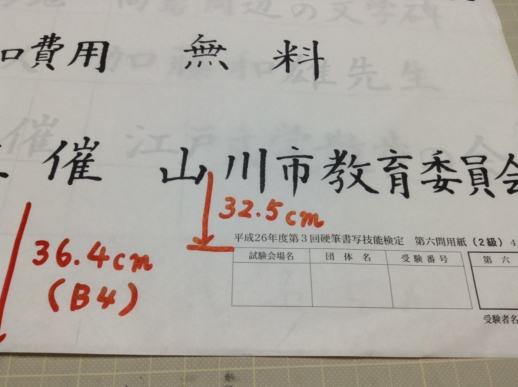

問題には、「解答用紙は天地32.5センチ、左右25.7センチの大きさです」とあります。検定の講習会で、実際の問題をもらったので、改めて測ってみたのですが…

解答用紙そのものは、B4(天地36.4センチ、左右25.7センチ)です。

ですが、

右下に受験番号などを書く枠があり、使える範囲が32.5センチまで…ということになります(上記画像参照)。B4のコピー用紙などで練習している人が多いと思いますが、下側約4センチは切るか折るなりした方が、感覚がつかみやすいかもしれません。

以前の記事にも書きましたが、ダイソーさんの40センチものさしのおかげで、割り付けは早くなりました。

日時は、検定当日の日付のことが多いようです。今回の検定では、「6月21日(日)」の可能性が高いですね。

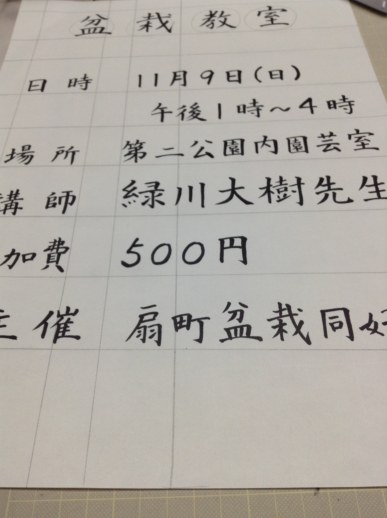

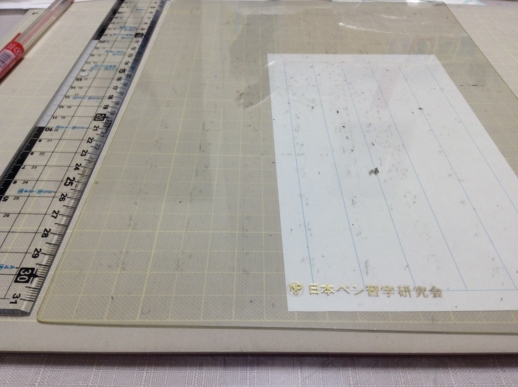

画像が斜めなので小さく見えますがタイトルは4センチ四方くらい。「日時」「場所」といった項目名は、左に2センチの余白をとり、左右5~6センチの範囲内に書き、さらに2センチほど空けて内容(「11月9日」とか)を書きました。「参加費(用)」「主催」といったたぶん出てくることばは、練習しておいたほうがいいですね。

まだまだ「体裁よく」には程遠いですが、時間もなくなってきたので、毎日1回分の過去問と理論の勉強は続けようと思います。

七問~十問は理論問題ですが、次回まとめて記事にして検定シリーズは終わりにしたいと思います。

今日もお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村

最後は第六問、掲示(ポスター)の問題です。

2級の場合、横書き数行を体裁よく書く…というものですが、ここ3年の過去問を見ると、7行がほとんどですが、21日の出題がどうなるかはわかりません。

筆記具は油性マーカー・耐水性顔料マーカー指定です。

(画像は日本書写技能検定協会のサイトからお借りしました)

こういうものか、線の強弱がつけられるコピックシリーズが、用具の選択肢になると思います。わたしは「コピック チャオ」というのを使いますが、予備としてマッキーなども持って行きます。

割り付けで使うので、えんぴつ・消しゴムも必要です。

問題には、「解答用紙は天地32.5センチ、左右25.7センチの大きさです」とあります。検定の講習会で、実際の問題をもらったので、改めて測ってみたのですが…

解答用紙そのものは、B4(天地36.4センチ、左右25.7センチ)です。

ですが、

右下に受験番号などを書く枠があり、使える範囲が32.5センチまで…ということになります(上記画像参照)。B4のコピー用紙などで練習している人が多いと思いますが、下側約4センチは切るか折るなりした方が、感覚がつかみやすいかもしれません。

以前の記事にも書きましたが、ダイソーさんの40センチものさしのおかげで、割り付けは早くなりました。

日時は、検定当日の日付のことが多いようです。今回の検定では、「6月21日(日)」の可能性が高いですね。

画像が斜めなので小さく見えますがタイトルは4センチ四方くらい。「日時」「場所」といった項目名は、左に2センチの余白をとり、左右5~6センチの範囲内に書き、さらに2センチほど空けて内容(「11月9日」とか)を書きました。「参加費(用)」「主催」といったたぶん出てくることばは、練習しておいたほうがいいですね。

まだまだ「体裁よく」には程遠いですが、時間もなくなってきたので、毎日1回分の過去問と理論の勉強は続けようと思います。

七問~十問は理論問題ですが、次回まとめて記事にして検定シリーズは終わりにしたいと思います。

今日もお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村

PR

【硬筆書写検定2級】実技 第五問対策

- 2015/06/07 (Sun)

- 硬筆書写検定2級 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

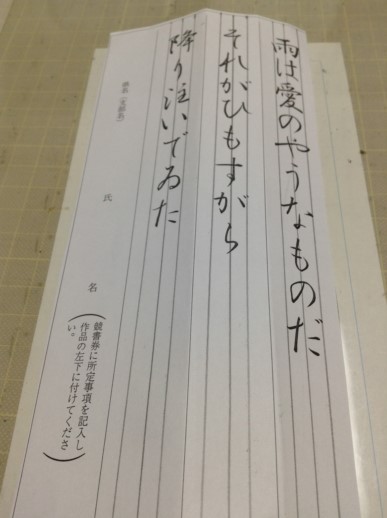

延々と検定シリーズが続いてますが 、今日は実技の第五問についてです。

、今日は実技の第五問についてです。

☆第五問

2級は、約90字の通信文を、はがきと同じ大きさの枠に書く問題です。

筆記具は第二~三問と同様、つけペン・万年筆・ボールペン・サインペンです。

書体は自由ですが、はがきという性質上、日常生活に適した行書がよさそうです。

ですが、まっすぐに、全文を体裁よく収めるのは難しい!!

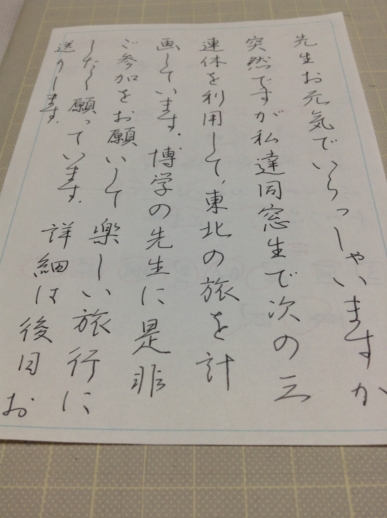

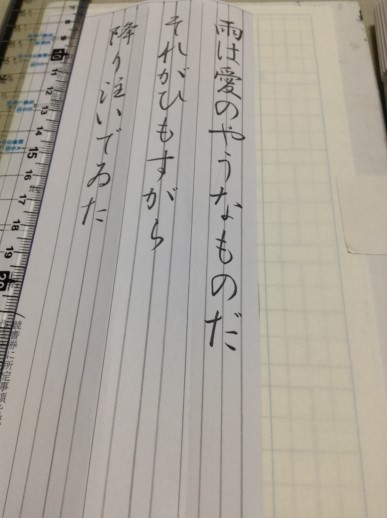

↑↑今日現在でもこんな感じにしか書けません 実技では一番失敗しそうです。「しょぼい字じゃだめだ、大きめ大きめ…」ということに気をとられて、全部入らずはみ出てます

実技では一番失敗しそうです。「しょぼい字じゃだめだ、大きめ大きめ…」ということに気をとられて、全部入らずはみ出てます

もう少し、字粒を小さくして字間を詰めたら何とかなるかな?「手びきと問題集」を見ていたら、点に影響はあるでしょうが「最後は余ってもよい」ということのようです。

当日は、別途配られるわら半紙に、線をひいて下敷きとして書く予定です。うすくえんぴつで印をつけたり、線をひくのは(提出時にはもちろん消しますが)いいのかな~?問題文には「線を引いてはいけない」と明記されてます。

もし消すのであればOK…にしても、消すときにすれて汚れる可能性大。インクが乾いてないと、悲惨なことになるのでチャレンジする勇気はありません…。

何とか7行くらいに収まるよう、検定まで練習したいと思います。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

にほんブログ村

☆第五問

2級は、約90字の通信文を、はがきと同じ大きさの枠に書く問題です。

筆記具は第二~三問と同様、つけペン・万年筆・ボールペン・サインペンです。

書体は自由ですが、はがきという性質上、日常生活に適した行書がよさそうです。

ですが、まっすぐに、全文を体裁よく収めるのは難しい!!

↑↑今日現在でもこんな感じにしか書けません

もう少し、字粒を小さくして字間を詰めたら何とかなるかな?「手びきと問題集」を見ていたら、点に影響はあるでしょうが「最後は余ってもよい」ということのようです。

当日は、別途配られるわら半紙に、線をひいて下敷きとして書く予定です。うすくえんぴつで印をつけたり、線をひくのは(提出時にはもちろん消しますが)いいのかな~?問題文には「線を引いてはいけない」と明記されてます。

もし消すのであればOK…にしても、消すときにすれて汚れる可能性大。インクが乾いてないと、悲惨なことになるのでチャレンジする勇気はありません…。

何とか7行くらいに収まるよう、検定まで練習したいと思います。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

にほんブログ村

【硬筆書写検定2級】実技 第三・四問対策

- 2015/06/06 (Sat)

- 硬筆書写検定2級 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

やっぱりつい見てしまいますね~。AKB総選挙。

しかし、あれだけの人&テレビ視聴者の前で、若いのにみんなしっかりスピーチするなぁ。毎年のことですが、高橋みなみちゃんの内容がよかったですね。

早速、デイリー・スポーツ オンラインに、彼女のスピーチ全文が、上・中・下に分けて載ってます。「未来は今なんです。今をがんばらないと未来はない」というのが響きました。ペン字だけでなく、仕事やその他でも心折れることが多々ありますが、くじけずがんばってみようかな…と思えるスピーチでした。

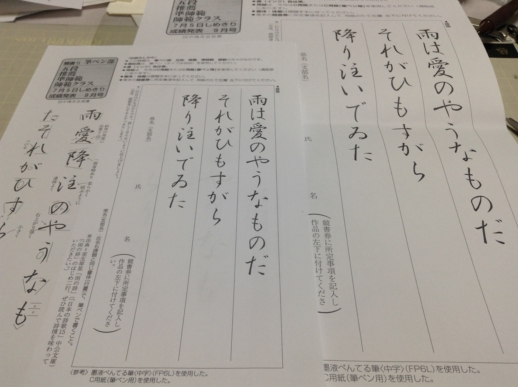

さて、今日は検定の第三問・四問についてです。

2級の場合、

☆第三問

縦書き。漢字は行書で書く。かなの連綿(つづけて書く)可。

かなは連綿で書いたほうが有利だそうですが、自信がなければ1~2カ所でいいようです。講習会では、解答らんは五行の枠ですが、講習会ではできれば最後の行に入るくらいか、余らせても一行くらいで…というお話を聞きました。

行頭や行末をそろえた方がいいので、各行真ん中を過ぎたら字間や字粒を調整したほうがよさそうです。

☆第四問

横書き。漢字は楷書。かなの連綿不可。

かな・漢字・カタカナ・アルファベット・数字といろんな種類が出てきます。

これも行頭・行末をそろえた方がいいです。解答らんが、九行あるので、七~八行になるくらいの文字が目安かな。

ふだん、小さめの細い字なので、「大きめの文字で」「行頭・行末・字粒・字間を考えて体裁を整える」ことを目標に練習してます。

本日、検定の受験票が届きました。検定までちょうどあと2週間。早くもドキドキしてきますが、合格めざしがんばろうと思います。

今日もお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村

しかし、あれだけの人&テレビ視聴者の前で、若いのにみんなしっかりスピーチするなぁ。毎年のことですが、高橋みなみちゃんの内容がよかったですね。

早速、デイリー・スポーツ オンラインに、彼女のスピーチ全文が、上・中・下に分けて載ってます。「未来は今なんです。今をがんばらないと未来はない」というのが響きました。ペン字だけでなく、仕事やその他でも心折れることが多々ありますが、くじけずがんばってみようかな…と思えるスピーチでした。

さて、今日は検定の第三問・四問についてです。

2級の場合、

☆第三問

縦書き。漢字は行書で書く。かなの連綿(つづけて書く)可。

かなは連綿で書いたほうが有利だそうですが、自信がなければ1~2カ所でいいようです。講習会では、解答らんは五行の枠ですが、講習会ではできれば最後の行に入るくらいか、余らせても一行くらいで…というお話を聞きました。

行頭や行末をそろえた方がいいので、各行真ん中を過ぎたら字間や字粒を調整したほうがよさそうです。

☆第四問

横書き。漢字は楷書。かなの連綿不可。

かな・漢字・カタカナ・アルファベット・数字といろんな種類が出てきます。

これも行頭・行末をそろえた方がいいです。解答らんが、九行あるので、七~八行になるくらいの文字が目安かな。

ふだん、小さめの細い字なので、「大きめの文字で」「行頭・行末・字粒・字間を考えて体裁を整える」ことを目標に練習してます。

本日、検定の受験票が届きました。検定までちょうどあと2週間。早くもドキドキしてきますが、合格めざしがんばろうと思います。

今日もお読みいただきありがとうございました。

にほんブログ村

【硬筆書写検定2級】実技・第二問対策

- 2015/06/05 (Fri)

- 硬筆書写検定2級 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

今日は硬筆書写検定2級の第二問についてです。

第二問は、2級の場合、漢字二字の熟語を5つ、楷書と行書で書きます。3級でも同じ形式の問題が出ました。筆記具は「つけペン・万年筆・ボールペン・サインペン」のいずれかです。

ですが3級は一文字ずつ枠があるのに対し、2級では2行の解答欄のみで、5つの配置は自分で決めなければなりません。

上下に余白をとり、均等にならべるのはなかなか難しいです。わたしの場合、楷書から書くと必ず下が余ります 行書を先に書いたほうが、まだ形になりそうなので、当日も行書→楷書の順で書く予定です。

行書を先に書いたほうが、まだ形になりそうなので、当日も行書→楷書の順で書く予定です。

出題される熟語ですが、6月に実施される回では、「梅雨」「麦秋」「青田」といった、初夏に関係するようなことばが出ることが多いです。といっても「甲骨」「木簡」「拓本」など全く関係のないことばばかり出た年もあります。

「夏」「雲」「海」あたりの文字は出そうな気がしますが、正直見当つきません。過去問に出てくることばと、ネットで見つけた歳時記の夏の季語をちょこちょこ練習しています。

準1級や1級のように草書は出ないので気は楽ですが、体裁を整えるのと、楷書と行書に見えるよう、ちゃんと書き分けられるか不安です。

当日、2~5問は、デスクペンか万年筆を使う予定です。昨年3級・4級と同じ会場で受けました。受験票の携行品に「無地の下敷き」とあるので持っていきましたが、直前の説明で下敷きはしまうよう言われ、使えませんでした。下敷きがわりに使えたのは、油性マーカーが裏移りしないように配られたB4のわら半紙のみ(会場によりコピー用紙になるかも)。

この紙には何を書いても問題ないと思うので、ざっと印をつけて、横に置いて目安にしようかな~。練習して字粒や熟語の間隔をつかめたらいいのですが、緊張するとどうなるやら…。

土日は時間がとれるので、しっかり勉強と練習にがんばろうと思います

今日も読んでいただきありがとうございました

にほんブログ村

第二問は、2級の場合、漢字二字の熟語を5つ、楷書と行書で書きます。3級でも同じ形式の問題が出ました。筆記具は「つけペン・万年筆・ボールペン・サインペン」のいずれかです。

ですが3級は一文字ずつ枠があるのに対し、2級では2行の解答欄のみで、5つの配置は自分で決めなければなりません。

上下に余白をとり、均等にならべるのはなかなか難しいです。わたしの場合、楷書から書くと必ず下が余ります

出題される熟語ですが、6月に実施される回では、「梅雨」「麦秋」「青田」といった、初夏に関係するようなことばが出ることが多いです。といっても「甲骨」「木簡」「拓本」など全く関係のないことばばかり出た年もあります。

「夏」「雲」「海」あたりの文字は出そうな気がしますが、正直見当つきません。過去問に出てくることばと、ネットで見つけた歳時記の夏の季語をちょこちょこ練習しています。

準1級や1級のように草書は出ないので気は楽ですが、体裁を整えるのと、楷書と行書に見えるよう、ちゃんと書き分けられるか不安です。

当日、2~5問は、デスクペンか万年筆を使う予定です。昨年3級・4級と同じ会場で受けました。受験票の携行品に「無地の下敷き」とあるので持っていきましたが、直前の説明で下敷きはしまうよう言われ、使えませんでした。下敷きがわりに使えたのは、油性マーカーが裏移りしないように配られたB4のわら半紙のみ(会場によりコピー用紙になるかも)。

この紙には何を書いても問題ないと思うので、ざっと印をつけて、横に置いて目安にしようかな~。練習して字粒や熟語の間隔をつかめたらいいのですが、緊張するとどうなるやら…。

土日は時間がとれるので、しっかり勉強と練習にがんばろうと思います

今日も読んでいただきありがとうございました

にほんブログ村

【硬筆書写検定2級】実技・第一問対策

- 2015/06/04 (Thu)

- 硬筆書写検定2級 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

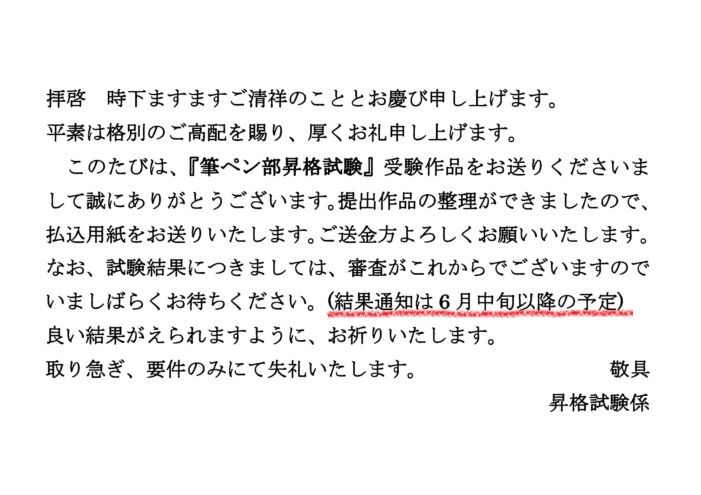

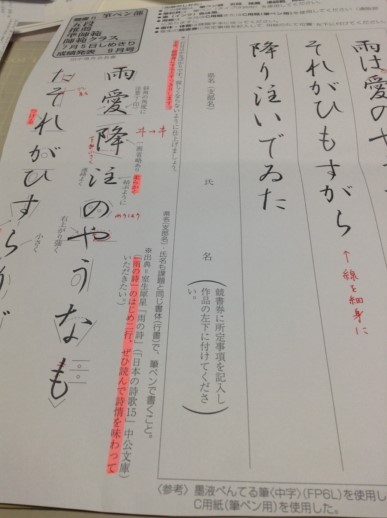

先月送った筆ペン昇格試験のお知らせが、届きました~。

(赤線はわたしがひきました)

6月中旬以降ということは、20日前後かな?展覧会の結果通知と同じころになりそうで、今からガクブルです(゜_゜;)。

展覧会といえば、がくぶんのスタッフブログ「第78回全日本ペン書道展の審査会が行われました。」に審査の様子がアップされてますね。

厳正に審査されているのがわかって、応募した側からすると嬉しいです。結果はだめだと思いますが、楽しみに待ちます

→→→右下にパーツを貼ってみたのですが、気がつけば検定まであと17日。

時間もなくなってきたので、少しずつ自分の気づきをまとめておきます。(受検予定の2級の内容が中心です)

まず第一問。速書きの問題です。

1級………約145字

準1級……約135字

2級………約125字

3級………約115字

4級………約95字

の文章を4分で書きますが、書く前に1分間読む時間を与えられます。書いたあと、第一問の解答用紙のみすぐ回収されます。

筆記具は、4級はえんぴつも可ですが、1~3級はボールペンです。わたしは、最近気に入ってるぺんてるビクーニャ使用予定です。

第一問の注意点は…

・とにかく全部書き上げる。途中で終わると、大幅な減点です。

・句読点(特に“ 、 ”)の打ち忘れに気をつける。

・できるだけ行末や行頭をそろえる。

・できるだけ字粒をそろえる。

・誤字脱字ははっきりわかるように線をひいて、書き直す。

2級だったら、あまり慌てなくても大丈夫だと思いますが、かといって前半丁寧に書いてると後半時間がなくなるし、ある程度練習して感覚をつかむしかありません。

テキスト「合格のポイント」や「手びきと問題集」には1~5級の過去問が載っています。

余裕があれば、自分が受ける級以外に、上の級(わたしだったら準1級・1級)の練習もしてもいいかもしれません。

体裁や字の善し悪しも気になるところですが、まずは全部書くことを目標にがんばりましょう

わたしも緊張すると、書くのが遅くなるし誤字脱字も連発するので、不安な第一問です。

今日もお読みいただきありがとうございました

にほんブログ村

(赤線はわたしがひきました)

6月中旬以降ということは、20日前後かな?展覧会の結果通知と同じころになりそうで、今からガクブルです(゜_゜;)。

展覧会といえば、がくぶんのスタッフブログ「第78回全日本ペン書道展の審査会が行われました。」に審査の様子がアップされてますね。

厳正に審査されているのがわかって、応募した側からすると嬉しいです。結果はだめだと思いますが、楽しみに待ちます

→→→右下にパーツを貼ってみたのですが、気がつけば検定まであと17日。

時間もなくなってきたので、少しずつ自分の気づきをまとめておきます。(受検予定の2級の内容が中心です)

まず第一問。速書きの問題です。

1級………約145字

準1級……約135字

2級………約125字

3級………約115字

4級………約95字

の文章を4分で書きますが、書く前に1分間読む時間を与えられます。書いたあと、第一問の解答用紙のみすぐ回収されます。

筆記具は、4級はえんぴつも可ですが、1~3級はボールペンです。わたしは、最近気に入ってるぺんてるビクーニャ使用予定です。

第一問の注意点は…

・句読点(特に“ 、 ”)の打ち忘れに気をつける。

・できるだけ行末や行頭をそろえる。

・できるだけ字粒をそろえる。

・誤字脱字ははっきりわかるように線をひいて、書き直す。

2級だったら、あまり慌てなくても大丈夫だと思いますが、かといって前半丁寧に書いてると後半時間がなくなるし、ある程度練習して感覚をつかむしかありません。

テキスト「合格のポイント」や「手びきと問題集」には1~5級の過去問が載っています。

余裕があれば、自分が受ける級以外に、上の級(わたしだったら準1級・1級)の練習もしてもいいかもしれません。

体裁や字の善し悪しも気になるところですが、まずは全部書くことを目標にがんばりましょう

わたしも緊張すると、書くのが遅くなるし誤字脱字も連発するので、不安な第一問です。

今日もお読みいただきありがとうございました

にほんブログ村

【日々の学習】毎月の作業 その2

- 2015/06/03 (Wed)

- 日々の学習 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

日ペンの「美文字くらぶ」からお手本更新のメールが届きました。

「先日ペン書道展の審査会が開かれました」という文言が。そういえば5月31日に審査って要項に書いてあったな~。期待してませんが、そのうち結果が来ると思うとドキドキです

昨日の記事の続きです。

自作下敷きと競書用紙を重ね、お手本を横に置いて書くと、いつの間にかずれてくることがあります。

ずれないようクリップで留める方もいらっしゃるようです。

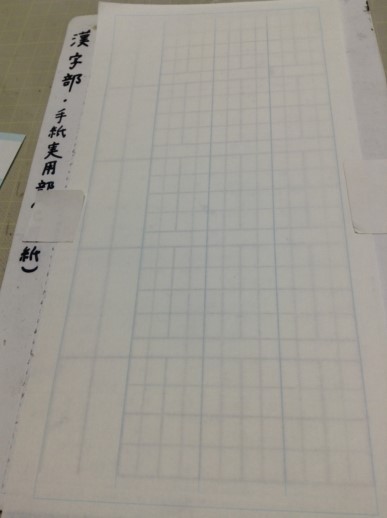

わたしの場合、1年ほど前からですが、下敷きになる紙を厚紙に貼ってます。

こういうのですね。100均でも売ってますが、洋服の型崩れ防止に入ってたり、プリンタ用紙に入ってたり。

日ペン製のは好きな方ですが、ソフト下敷きってメーカーによりふかふかしすぎて疲れることがあります。固すぎず柔らかすぎず、厚紙がちょうどいい感じなのです。

ちょっと厚めで、曲がってない厚紙が手に入ると、思わずニヤニヤしてしまいます ソフト下敷き・デスクマット・印鑑マットなど皆さんこだわりがあると思いますが、わたしは無料の厚紙にはまってます

ソフト下敷き・デスクマット・印鑑マットなど皆さんこだわりがあると思いますが、わたしは無料の厚紙にはまってます

このように厚紙に下敷きをテープのりで貼って(↑使い込んでるので汚れてます)

用紙を重ね、テキトーな場所にテキトーな大きさの「はがせるラベル」(100均のもので十分です)を貼って固定。

お手本を置き、練習! という具合です。何とも邪道ですが、「うわわ、ずれた~」というストレスからは解放されました。

3月に参加した日ペンの講習会でも、講師の先生が「こういうの作ると楽だよ~」と、薄いプラスチック板に中心線や補助線の間隔がわかるような印をつけた お手製の道具を初心者の方に紹介されてました。ちなみに、この先生は、三上先生の字典も持ってきてらっゃいました。それがもう勉強してるな~という感じの字典なんですよ。

(講習会のとき、添削の列に並びながら、興味津々できょろきょろしてました )

)

毎月のことですから、省ける手間は省いて、その分練習に専念できればいいですね。

わたしがやってる方法を長々とご紹介しましたが 、やり方は人それぞれ。ぜひご自分の使いやすい道具や方法を見つけてくださいませ。

、やり方は人それぞれ。ぜひご自分の使いやすい道具や方法を見つけてくださいませ。

2回にわたり、長々とお付き合いいただきありがとうございました

にほんブログ村

「先日ペン書道展の審査会が開かれました」という文言が。そういえば5月31日に審査って要項に書いてあったな~。期待してませんが、そのうち結果が来ると思うとドキドキです

昨日の記事の続きです。

自作下敷きと競書用紙を重ね、お手本を横に置いて書くと、いつの間にかずれてくることがあります。

ずれないようクリップで留める方もいらっしゃるようです。

わたしの場合、1年ほど前からですが、下敷きになる紙を厚紙に貼ってます。

こういうのですね。100均でも売ってますが、洋服の型崩れ防止に入ってたり、プリンタ用紙に入ってたり。

日ペン製のは好きな方ですが、ソフト下敷きってメーカーによりふかふかしすぎて疲れることがあります。固すぎず柔らかすぎず、厚紙がちょうどいい感じなのです。

ちょっと厚めで、曲がってない厚紙が手に入ると、思わずニヤニヤしてしまいます

このように厚紙に下敷きをテープのりで貼って(↑使い込んでるので汚れてます)

用紙を重ね、テキトーな場所にテキトーな大きさの「はがせるラベル」(100均のもので十分です)を貼って固定。

お手本を置き、練習! という具合です。何とも邪道ですが、「うわわ、ずれた~」というストレスからは解放されました。

3月に参加した日ペンの講習会でも、講師の先生が「こういうの作ると楽だよ~」と、薄いプラスチック板に中心線や補助線の間隔がわかるような印をつけた お手製の道具を初心者の方に紹介されてました。ちなみに、この先生は、三上先生の字典も持ってきてらっゃいました。それがもう勉強してるな~という感じの字典なんですよ。

(講習会のとき、添削の列に並びながら、興味津々できょろきょろしてました

毎月のことですから、省ける手間は省いて、その分練習に専念できればいいですね。

わたしがやってる方法を長々とご紹介しましたが

2回にわたり、長々とお付き合いいただきありがとうございました

にほんブログ村

【日々の学習】毎月の作業 その1

- 2015/06/02 (Tue)

- 日々の学習 |

- CM(0) |

- Edit |

- ▲Top

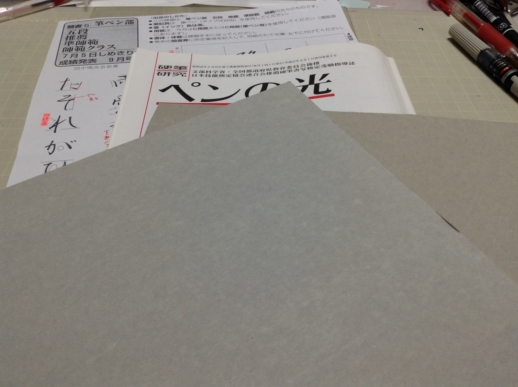

昨日、無事ペンの光5月号の競書は投函しました。今回はいつもの速達ではないですよ

検定の勉強も本格的に始めますが、6月号の競書の練習も先生にお送りしなければ…。

お手本をコピーしたところなので、毎月練習するにあたって、わたしがしていることをご紹介します。

競書に慣れている方はご存知のことばかりだと思いますし、相当邪道なところもあります。

「独学でまだ出品を始めたばかり…」という方に、参考になるところが少しでもあれば幸いです。

ペンの光が届いたら、お手本をコピーします。わたしはダイソーさんやドラッグストアの5円コピーを利用してます。

規定部と筆ペンは昇級や昇段が関係するので、力が入りますよね。この2つの部門は原寸大と、B4に拡大したものをコピーします。他の部門は原寸大のみです。

わたしがお手本を拡大するのは、線質を観察するためです。まっすぐに見える画も微妙なそりがあることが多いです。お手本どおりのつもりなのに、傾いて見えたり、何か落ち着かない場合はお手本の観察に時間をかけてます。

原寸大のコピーの方は、課題の部分を切り取って、中心線と補助線をえんぴつでひきます。一行を4等分です。数行にわたる課題のときは、折り目もつけます。

B4に拡大したほうは、説明の重要なところに線をひいたり、過去同じ字が出てきて苦手なことなどを書き込みます。いわゆる予習です。

先生の添削が戻ってきたら、直していただいたこともこの紙に書きます。

練習ですが…

まずノートなどに一文字ずつ練習→過去のボツ作品の裏に練習→いざ競書用紙に!という順でやってます。

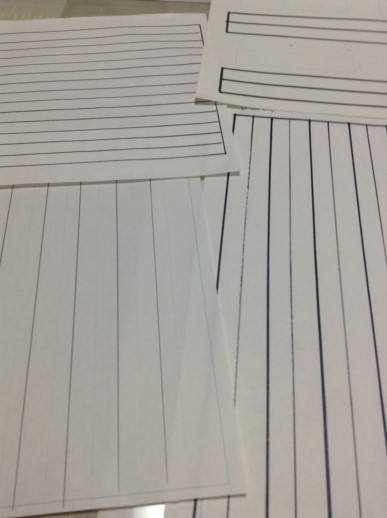

競書用紙に書くときは…

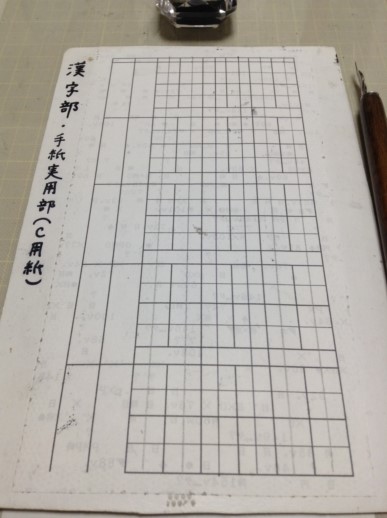

このような下敷きの紙を作っている方が多いのではないでしょうか。競書用紙に中心線や補助線をひいたり、パソコンで同じ枠を作り、書くときは白紙の競書用紙を上に、この下敷きを下にひいて目安にします。

競書用紙に、直接えんぴつで中心線をひくという方法もありますが、あとで消すときにすれてしまうことがある(特に油性ボールペン)ので、要注意です。

書くときは、ソフト下敷きの上がいいですね。これは日ペンのA4サイズのもので3年くらい使ってます。3月の講習会のときに新しいのを買おうと思ったのですが、現在はB5・B4サイズのものしかないそうで残念。

ソフト下敷きの上に、作った下敷きと用紙を重ねて置き、となりにお手本を置いて練習するわけですが…

わたしは雑なのか、ぴったり重ねるのが下手だし、下まで書くにつれ、だんだん重ねた紙がずれていることがあるんですよね…。

……

残りは次回に。あ、といっても目新しいことはでてきませんので、ご期待なさらぬよう

長文におつきあいいただきありがとうございました

にほんブログ村

検定の勉強も本格的に始めますが、6月号の競書の練習も先生にお送りしなければ…。

お手本をコピーしたところなので、毎月練習するにあたって、わたしがしていることをご紹介します。

競書に慣れている方はご存知のことばかりだと思いますし、相当邪道なところもあります。

「独学でまだ出品を始めたばかり…」という方に、参考になるところが少しでもあれば幸いです。

ペンの光が届いたら、お手本をコピーします。わたしはダイソーさんやドラッグストアの5円コピーを利用してます。

規定部と筆ペンは昇級や昇段が関係するので、力が入りますよね。この2つの部門は原寸大と、B4に拡大したものをコピーします。他の部門は原寸大のみです。

わたしがお手本を拡大するのは、線質を観察するためです。まっすぐに見える画も微妙なそりがあることが多いです。お手本どおりのつもりなのに、傾いて見えたり、何か落ち着かない場合はお手本の観察に時間をかけてます。

原寸大のコピーの方は、課題の部分を切り取って、中心線と補助線をえんぴつでひきます。一行を4等分です。数行にわたる課題のときは、折り目もつけます。

B4に拡大したほうは、説明の重要なところに線をひいたり、過去同じ字が出てきて苦手なことなどを書き込みます。いわゆる予習です。

先生の添削が戻ってきたら、直していただいたこともこの紙に書きます。

練習ですが…

まずノートなどに一文字ずつ練習→過去のボツ作品の裏に練習→いざ競書用紙に!という順でやってます。

競書用紙に書くときは…

このような下敷きの紙を作っている方が多いのではないでしょうか。競書用紙に中心線や補助線をひいたり、パソコンで同じ枠を作り、書くときは白紙の競書用紙を上に、この下敷きを下にひいて目安にします。

競書用紙に、直接えんぴつで中心線をひくという方法もありますが、あとで消すときにすれてしまうことがある(特に油性ボールペン)ので、要注意です。

書くときは、ソフト下敷きの上がいいですね。これは日ペンのA4サイズのもので3年くらい使ってます。3月の講習会のときに新しいのを買おうと思ったのですが、現在はB5・B4サイズのものしかないそうで残念。

ソフト下敷きの上に、作った下敷きと用紙を重ねて置き、となりにお手本を置いて練習するわけですが…

わたしは雑なのか、ぴったり重ねるのが下手だし、下まで書くにつれ、だんだん重ねた紙がずれていることがあるんですよね…。

……

残りは次回に。あ、といっても目新しいことはでてきませんので、ご期待なさらぬよう

長文におつきあいいただきありがとうございました

にほんブログ村

プロフィール

HN:

ゆらり

性別:

女性

自己紹介:

日ペンでペン字勉強中。

何年かかるかわかりませんが、日ペン師範と硬筆書写検定1級が目標です。

日ペンの競書誌「ペンの光」の練習の話題が中心のブログです。下手な字をさらしてますが、お許しを。

【2017年2月現在】

日ペン規定部 準師範

筆ペン部 準師範

硬筆書写検定 準1級

何年かかるかわかりませんが、日ペン師範と硬筆書写検定1級が目標です。

日ペンの競書誌「ペンの光」の練習の話題が中心のブログです。下手な字をさらしてますが、お許しを。

【2017年2月現在】

日ペン規定部 準師範

筆ペン部 準師範

硬筆書写検定 準1級

リンク

カウントダウン

ご訪問感謝!

カレンダー

アーカイブ

最新記事

(11/19)

(11/15)

(05/14)

(03/27)

(03/08)